"Ein Hunger für Wissenschaft ist da, doch wir stillen ihn nicht."

Johannes Vogel, Generaldirektor des Berliner Museums für Naturkunde, und Wilhelm Krull, Generalsekretär der VolkswagenStiftung, im Gespräch über das Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft.

Stefan Hell ist ein Mann der klaren Worte. Dass der Konformitätsdruck in der Wissenschaft wächst und viele ihm erliegen, darin ist er sich mit Wilhelm Krull einig. Die Berliner Journalistin Christine Prußky moderierte den Gedankenaustausch zwischen dem Nobelpreisträger und dem Generalsekretär der VolkswagenStiftung und fasste zusammen.

"Ein Hunger für Wissenschaft ist da, doch wir stillen ihn nicht."

Herr Vogel, "Tristan – Berlin zeigt Zähne", heißt eine Ausstellung, in der Ihre Besucher eines der am besten erhaltenen Tyrannosaurus rex-Skelette bewundern können. Der T. rex sei "der Superstar unter den Dinosauriern", steht auf der Museums-Website. Ist das noch Forschung oder schon Marketing?

Vogel: Tristan zeigt, wie alles mit allem zusammenhängt. Das Objekt als solches ist einmalig, aber die Fragen, die wir in der Ausstellung stellen und beantworten, verdeutlichen das Grundsätzliche unserer Forschung. Seitdem wissen die Titelseiten der Zeitungen, dass das Museum für Naturkunde Berlin Wissenschaft macht und nicht nur irgendwelche Exponate hinstellt. Das hat unseren Forscherinnen und Forschern, unseren Ausstellungsmachern sowie dem ganzen Haus einen gewaltigen Schub gegeben.

Herr Krull, ist die Kluft zwischen Wissenschaft und Gesellschaft vielleicht doch nicht so groß?

Krull: Wenn ein Museumsdirektor Forschung, Erschließung und Vermittlung nicht mehr zusammendächte, wäre wirklich Alarmstimmung angebracht. Das Problem liegt anderswo, im Alltag der Universitäten, wo die Verschraubung von Lehre, Forschung und Öffentlichkeit nicht so selbstverständlich ist.

Johannes Vogel, Generaldirektor des Berliner Museums für Naturkunde, und Wilhelm Krull (v. r.)

Womöglich gibt es ja gute Gründe für die Wissenschaft, sich einer Popularisierung um jeden Preis zu entziehen?

Krull: Was wir lange übersehen haben ist, dass Wissenschaft die Gesellschaft nicht nur zur Finanzierung braucht, sondern dass eine Verzahnung auch dem Erkenntnisfortschritt dient und damit der Weiterentwicklung der Forschung. Wir sehen in den USA gerade, was geschieht, wenn in der Gesellschaft eine Kluft gegenüber den Eliten entsteht. Wir diskutieren eine "Vertrauenskrise der Wissenschaft", doch eigentlich handelt es sich um ein Auseinanderfallen der Gesellschaft in verschiedene Öffentlichkeiten.

Herr Hell, das Magazin "ZurQuelle" zeichnete vor einiger Zeit akademisches Scheitern aus. Bei der Preisverleihung gab es Schnaps. Brauchen Sie einen, wenn Sie das hören?

Hell (lacht): Nein. Aber auch die Gewinner brauchen keinen Schnaps, sondern eine Anerkennung, die länger wirkt als Alkohol. Wer riskante Forschung betreibt, kann ehrbar scheitern. Ehrbares Scheitern lässt sich nicht so leicht bemessen wie Erfolg, aber es ist nicht unmöglich und muss honoriert werden.

Herr Krull, müssen Forscher erst Scheitern lernen, um gewinnen zu können?

Krull: Scheitern gehört zur Wissenschaft. Gäbe es in unseren Förderinitiativen wie den "Freigeist-Fellowships" oder "Experiment!" kein Scheitern, würden wir keine risikoreiche Forschung stimulieren. Wir stellen umgekehrt fest, dass mindestens zwei Drittel aller eingereichten Kurzanträge bei Programmen für originelle Forschung "normal science" sind.

Hell: Das glaube ich sofort. Dass Forscher selten ins Risiko gehen, ist eine Folge der Wissenschaftsexpansion. Ich hüte mich vor dem Wort "Industrie", aber es gibt so viele Forscher in immer größeren Projekten, dass sich Routinen einschleichen. Wenige treten aus diesem "business as usual" heraus und versuchen Umwälzendes.

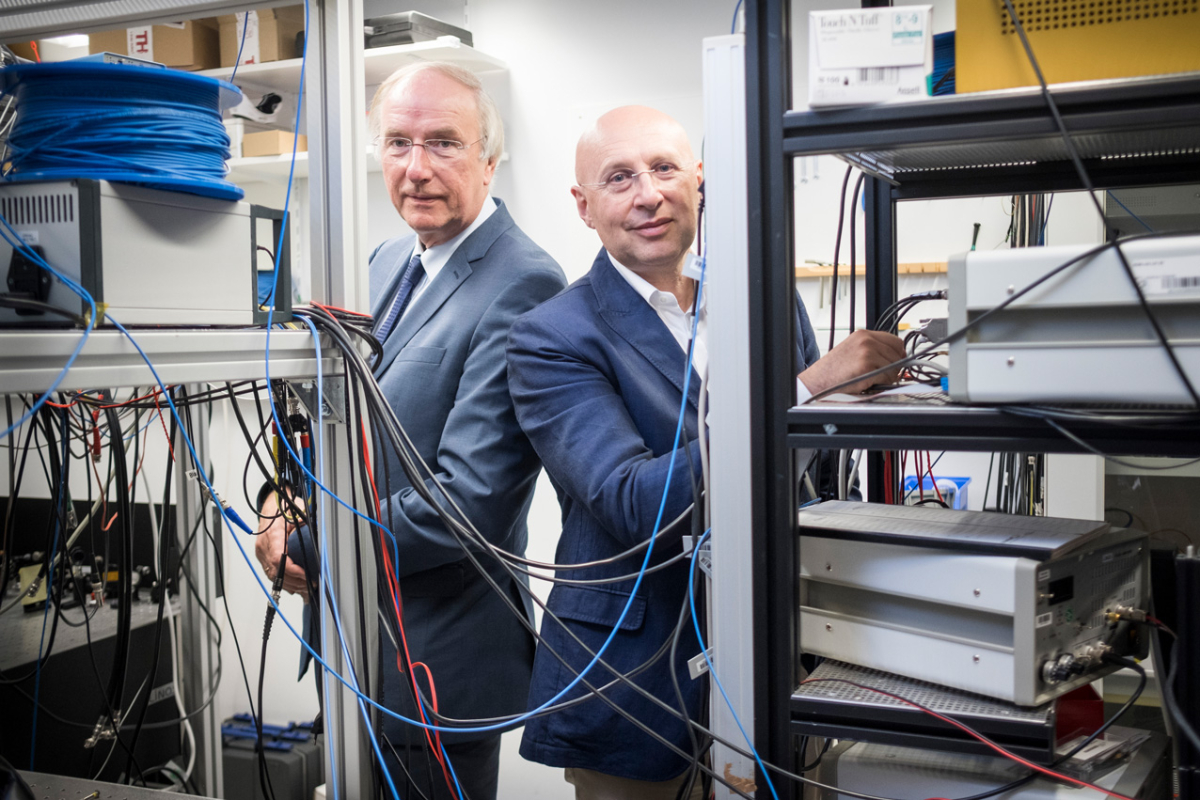

Stefan Hell (links) und Wilhelm Krull im Gespräch

Das Problem liegt anderswo, im Alltag der Universitäten

Im Nobelpreis-Ranking steht Deutschland an dritter Stelle – nach den USA und dem UK. Das ist doch beachtlich.

Hell: Mit einer fast 120-Jahre-Statistik lässt sich doch nicht die jetzige Situation erfassen. Im Rückblick zeigt sich aber eine Korrelation zwischen wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit und Dominanz in der Forschung. Diese Korrelation sollte auch künftig nicht unterschätzt werden.

Krull: Die Exzellenzinitiative zeigt, dass das erkannt wurde. Nur fördert sie Großkollektive, die zu einem erheblichen Teil im Mainstream der Forschung angesiedelt sind.

Plädieren für ein deutlich enger gewobenes Netz zwischen Wissenschaft und Gesellschaft: Wilhelm Krull (links) und Johannes Vogel hinter dem Modell einer Gartenkreuzspinne im Naturkundemuseum Berlin

Krull: Das ist die Herausforderung, der wir uns immer aufs Neue stellen. Wir können als Stiftung anders agieren als öffentliche Forschungsförderer und mehr ins Risiko gehen. Wir arbeiten zudem mit Gutachtern, die wir am Vorabend der Sitzungen darauf einstimmen, originellen Ideen gegenüber offen zu sein. Sie sollen keine Anträge zu Tode begutachten. Mit dem Zählen von Fliegenbeinen lässt sich das kreative Potenzial einer Forscherpersönlichkeit nicht erfassen.

Woran erkennen Sie eine kreative Forscherpersönlichkeit?

Krull: Sie muss fachlich versiert sein, neugierig und sich mutig und beharrlich auf die Suche machen wollen. Den lichten Moment der Erkenntnis zu ergreifen, darauf kommt es an.

Was kann die staatliche Wissenschaftsfinanzierung beitragen?

Krull: Sie muss auf jeden Fall wegkommen von kurzen Antragszyklen von zwei bis drei Jahren, in denen die Antragsmaschinerie quasi permanent läuft. Das ist absurd.

Krull: Junge Forscher haben aber oft keine andere Wahl. Die Kurzatmigkeit der Förderung von zwei bis drei Jahren erhöht den Konformitätsdruck weiter. Erforscht wird, was im Hauptstrom der Erkenntnisse quasi sicher ist. Radikal Neues wird so nicht generiert.

Also: Antragsforschung abschaffen!

Krull: Nein, nein.

Hell: Nicht so radikal. Um Gottes willen, wir brauchen ja auch den Mainstream! Die Wissenschaft braucht das konservative Element. Insofern ist das mit dem Antragswesen schon okay, es darf nur nicht alles dominieren.

Stefan Hell (rechts) und Wilhelm Krull