MSCL

Was macht gute Wissenschaftskommunikation aus und wie misst man ihre Qualität? Diese Fragen wurden auf der Konferenz "Evaluation in der Wissenschaftskommunikation" diskutiert. Dabei wurde deutlich: Bisher fehlt es noch an Standards für eine zielgerichtete und nützliche Evaluation.

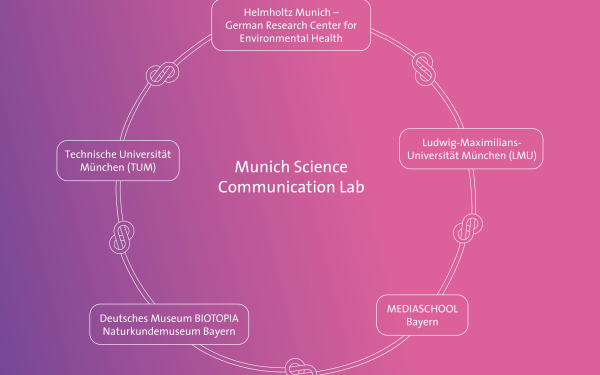

Es klingt erst mal positiv: "Lange Jahre hat es zu wenig Wissenschaftskommunikation gegeben, dann hat man investiert, Strukturen aufgebaut, viel gepiekt, gefördert und genudged. Das hat auch funktioniert," sagt Dr. Julia Serong, Research Director am Munich Science Communication Lab (MSCL) während einer Podiumsdiskussion zum Thema "Quo Vadis: Die Zukunft der Evaluation von Wissenschaftskommunikation". Mittlerweile beteiligten sich Forschende an Wissenschaftskommunikationsformaten und das mit zunehmender Begeisterung. Doch mehr sei nicht immer besser. Gerade durch die Verbreitung von Social Media habe man manchmal den Eindruck: "Die Geister, die ich rief, werde ich nun nicht mehr los!" Was mache man etwa mit der twitternden Professorin, die sich nicht mehr einfangen ließe oder dem Forscher, der komische Sachen auf seinem Blog verbreite? "Da wünscht man sich an manchen Stellen schon wieder weniger Wissenschaftskommunikation."

Spätestens seit der Corona-Pandemie ist klar, wie wichtig gute Wissenschaftskommunikation ist. Verständlich, glaubwürdig und wirksam muss sie sein. Doch wie misst man das? Um darüber ins Gespräch zu kommen, hatten das MSCL und die Impact Unit Anfang März Forschende, Praktiker:innen und Förder:innen zur Konferenz "Evaluation in der Wissenschaftskommunikation" an die Ludwig-Maximilians-Universität nach München eingeladen.

Der Tenor der 2-tägigen Veranstaltung: Wissenschaftskommunikation hat in den vergangenen Jahren einen Professionalisierungsschub erfahren. Universitäten und Förder:innen investieren erhebliche Summen in Kommunikationsformate. Woran es aber vielerorts noch fehlt, sind Standards, um den Erfolg oder das Scheitern von Wissenschaftskommunikationsprojekten messbar zu machen.

Julia Serong bei ihrem Input in der Session "Learnings zur Evaluation von Wissenschaftskommunikation - Einblicke aus Forschung und Praxis".

In der abschließenden Podiumsdiskussion warfen die Teilnehmenden einen Blick in die Zukunft der Evaluation von Wissenschaftskommunikation. Moderiert wurde die Runde von Julia Serong, sie diskutierte mit:

- Dr. Pierre Schwidlinski, Förderreferent bei der Volkswagenstiftung und zuständig für das Förderprogramm "Zusatzmittel für Wissenschaftskommunikation".

- Philipp Schrögel, Forschungskoordinator und Wissenschaftskommunikator am Käte Hamburger Kolleg für Apokalyptische und Postapokalyptische Studien (CAPAS) an der Universität Heidelberg.

- Julia Wandt, Teil der Universitätsleitung der Universität Freiburg und verantwortlich für den Geschäftsbereich Wissenschaftskommunikation und Strategie.

- Prof. Dr. Imke Hoppe, Professorin für Wissenschaftskommunikation und Klimabildung am Department für Geographie an der LMU München.

Bereits zu Beginn der Diskussion wurde deutlich: Eine gute Evaluation muss ganzheitlich mitgedacht werden. Das sei wichtig für ein realistisches Erwartungsmanagement, sagte Serong. Aus eigener Erfahrung berichtete sie: Oftmals müsse man die Hoffnungen der Kommunikator:innen dämpfen, denn viele hätten zu hohe Ansprüche daran, was man mit einem Einzelformat erreichen könne. Dasselbe gelte auch manchmal für die Geldgeber:innen.

MSCL

Wissenschaftskommunikation evaluieren: Einblicke in die Konferenz

Von Pierre Schwidlinski wollte sie deshalb wissen: "Haben auch Sie als Förderer zu hohe Erwartungen an Wissenschaftskommunikationsprojekte?" "Ja, sicherlich ist das manchmal so", sagte er. Deswegen sei Evaluation so wichtig: Auf Stiftungsebene könne sie helfen, Ansprüche an Projekte realistischer zu gestalten. Mit diesem Wissen könne man Fördergelder zielgerichteter einsetzen.

Dass dieser Realitätscheck bisher oft fehlt, gab Julia Serong zu bedenken. Die Anforderungen, die an gute Wissenschaftskommunikation gestellt würden, seien in den vergangenen Jahren stetig gewachsen: "Sie soll Spaß machen, unterhalten und begeistern, zu Partizipation und Teilhabe bewegen und im besten Fall eine Veränderung in der Gesellschaft anstoßen." Habe Bildung allein da nicht fast schon einen "Deficit-Model-Geruch"?

Imke Hoppe plädierte dafür, diese Ansprüche nicht in Konkurrenz zueinander zu sehen. Deshalb sei es unerlässlich, schon bei der Formatentwicklung Ziele und Zielgruppe des Kommunikationsvorhabens genau zu definieren und das zur Grundlage der Evaluation zu machen. Für sie besonders wichtig: "Man muss genau festlegen, was erwarten wir von solchen Angeboten: Ist es Information? Ist es Lernen? Ist es Meinungsbildung?"

Doch wozu führt mehr Evaluation? Im besten Fall hilft sie, Kommunikationsformate zielgerichteter, hochwertiger, zielgruppenorientierter zu gestalten. Im schlimmsten Fall führt sie zu mehr Erfolgsdruck. Das machte Philipp Schrögel deutlich und zog Parallelen zu den Diskussionen, die in den vergangenen 20 Jahren über Lehrevaluation geführt wurden: "Da sehen wir es ja auch: Evaluation kann eine Chance sein und zu einer gesunden Fehlerkultur führen. Dann hat man eine evidenzbasierte Diskussionsgrundlage für ein gemeinsames Arbeiten."

Voraussetzung dafür sei, dass sie ganzheitlich gedacht werde und die komplette Organisation dahinterstehe. Das sei aber häufig nicht der Fall: "Ich habe Fälle erlebt, wo im Team eine offene Fehlerkultur herrscht. Aber dann gibt es gewisse Zwischenleitungsebenen, die sagen: Das ist eine Falle, wir dürfen auf keinen Fall über Fehler sprechen!"

Olaf Kramer vom RHET-AI-Zentrum in Tübingen bringt sich in die Diskussion ein.

Damit das im Bereich der Wissenschaftskommunikation nicht passiert, forderte Pierre Schwidlinski: "Wir müssen eine positive Evaluationskultur verankern!" Er machte klar: Evaluation darf kein Innovationshemmer sein. Wenn ein Projekt mit einem originellen Ansatz nicht gut gelaufen sei, dürfe das nicht dazu führen, dass gleich Mittel gestrichen werden. "Eine der vier Leitlinien unseres Förderhandels ist Risikobereitschaft. Wir sagen: Projekte dürfen auch scheitern."

Eine der vier Leitlinien unseres Förderhandels ist Risikobereitschaft.

Gute Evaluation kostet Zeit und Geld. Um dabei möglichst effizient zu arbeiten, sei es sinnvoll, auf bereits vorhandene Evaluationsexpertise in den Organisationen und Hochschulen zurückzugreifen, etwa in den Qualitätsmanagement-Abteilungen, sagte Julia Wandt. Aus ihrer Sicht ist es ein Fehler, wenn alle Forschenden jetzt per se umfassende Evaluationskompetenzen aufbauen müssen. Im Gegenteil: "Das fände ich eine Ressourcenverschwendung, gerade wenn ich auch Zeit als Ressource der Forschenden sehe."

Während der einstündigen Podiumsdiskussion wurde dabei klar: Es braucht nicht einfach mehr Evaluation zu jedem Preis, sondern geeignete Standards für eine zielgerichtete und nützliche Evaluation. Denn nur so kann sie ihren Zweck erfüllen und helfen, Wissenschaftskommunikation besser zu machen.

Und diese Standards müssen jetzt gemeinsam entwickelt werden. Das machte Dr. Bernhard Goodwin, Executive Director des MSCL, in seinem Fazit der Konferenz deutlich. Er resümierte: "Die Tagung hat ganz deutlich gezeigt, dass das Interesse an dem Thema groß ist, dass es aber noch viele offene Fragen gibt. In der Community gibt es ein großes Bedürfnis, sich zu vernetzen und gemeinsam neue Ideen zu entwickeln. Deshalb glaube ich, dass es ähnliche Veranstaltungen wie diese wieder geben sollte."